Os dejamos un capítulo del libro Paseos por Londres. La aristocracia y los proletarios ingleses dedicado al manicomio de Bethlehem. Publicado en 1840 (con la Revolución Industrial consumada y la ciudad de Londres erigida como la gran y aterradora urbe moderna que sería referencia para el resto de ciudades occidentales), la autora ofrece su visión tanto del espacio de encierro como de la enfermedad mental, redactando un texto que prococa en el lector sentimientos que oscilan entre la simple curiosidad y el interés histórico.

Os dejamos un capítulo del libro Paseos por Londres. La aristocracia y los proletarios ingleses dedicado al manicomio de Bethlehem. Publicado en 1840 (con la Revolución Industrial consumada y la ciudad de Londres erigida como la gran y aterradora urbe moderna que sería referencia para el resto de ciudades occidentales), la autora ofrece su visión tanto del espacio de encierro como de la enfermedad mental, redactando un texto que prococa en el lector sentimientos que oscilan entre la simple curiosidad y el interés histórico.

El desarrollo orgánico del cual resulta la locura tiene lugar por causas físicas o morales. El frío o el calor, llevados a alto grado con intensidad son suficientes, se dice, para alterar ciertas organizaciones cerebrales. El exceso de bebida, el abuso de mercurio, los accidentes, las enfermedades, pueden también provocar la enajenación. Pero, en general, es producida por causas morales. En tanto que el hombre ponga toda su confianza en el poder de su razón, en la afección que alguno de sus semejantes desconozca la subordinación de todas las cosas al orden universal, las decepciones vendrán a destruir esta inteligencia orgullosa que quiere llegar por encima de la Providencia, y este corazón que se aísla de Dios.

Sería una estadística curiosa aquella que constatara el número de alienados de cada país relativo a su población. Demostraría sin ninguna duda que cuanto más pueblos, por su religión y su filosofía, son conducidos a la resignación, se encuentran menos locos entre ellos; mientras que los pueblos, que rigen por el razonamiento su creencia religiosa y su conducta en la vida son aquellos donde se encuentra más alienados. ¡Dios es grande!, -exclama el islamita cuando el acontecimiento ha hablado, y los locos son muy raros entre los pueblos que no acuerdan ninguna autoridad a la razón humana.

De acuerdo con la opinión general, Inglaterra es el país que presenta más alienados. Es también el país donde se comete más exceso de todos los géneros y donde el más grande número de sectas religiosas y filosóficas nacen del libre examen. Es innumerable la cantidad de establecimientos particulares que se encuentran en Londres y en los cuales los locos son cuidados y guardados mediante una pensión. Todos estos establecimientos generalmente están perfectamente tenidos. Me limitaré a hablar del hospital público más conocido: el de Belén.

Lo visité con el señor Holm, uno de los más célebres frenólogos de Inglaterra, y la señora Wheeler, la única mujer socialista que conocí en Londres. Estas dos personas toman mucho interés en los fenómenos que presenta la locura, y a través de ellas pude tener datos exactos sobre todos los alienados un poco notables.

Enrique VIII fue el primer rey que fundó en Londres un hospital para enfermos mentales, en el priorato de Santa María de Belén, que existía en Moorfield, y en 1675 se construyó, en el mismo emplazamiento, un vasto hospital que presentaba una copia fiel de la fachada de las Tullerías. Demolido en 1812, fue reemplazado por el hospital actual, construido en 1814 en el barrio de Georgefield. La bella fachada de este edificio presenta en el centro un pórtico adornado de seis columnas del orden dórico. El edificio, con sus patios y jardín ocupa alrededor de 12 fanegas francesas.

La entrada de este hospital ofrece un aspecto muy risueño: su bella reja, su gran terreno de césped, su huerto lleno de flores, todo ha sido combinado de manera de engañar al desgraciado sin juicio que es llevado allá. Él cree entrar en uno de esos bellos palacios que ocupan las clases opulentas en el campo. Camina sin desconfianza y desea enclaustrarse en esta triste morada de la locura.

En el vestíbulo hay colocadas dos estatuas: la Locura furiosa y la Locura melancólica, de Caius Cibber.

Estas dos estatuas, que adornaban la entrada del antiguo edificio, tienen tal energía en la expresión que uno se encuentra en la necesidad de esconderlas del público. Su visión producía la más penosa impresión sobre las personas, amigos o parientes de los alienados, que visitaban el hospital y vanas veces estas estatuas excitaron a los enfermos que estaban dulces y tranquilos, y les hicieron caer en accesos de furia, los cuales trajeron pesadas consecuencias. Para evitar aquellos accidentes se les ha recubierto con una tela que los envuelve enteramente, y no se les deja ver sino a aquellos visitantes que se juzga son capaces de soportar la impresión.

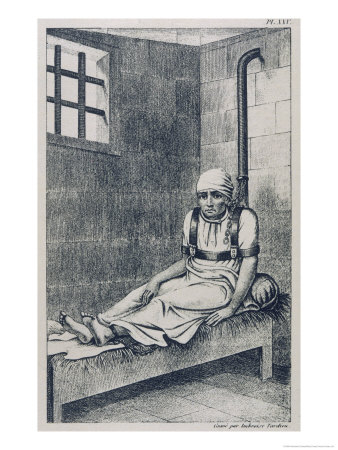

Este hospital es muy vasto, puede contener 700 enfermos; en ese momento no alojaba sino 422, de los cuales 177 eran mujeres. Toda la construcción es mantenida con una extremada limpieza. La alimentación es excelente, muchos médicos piensan incluso que es demasiado abundante. La administración se ocupa poco del vestido de los enfermos. Se visten con los trajes que trajeron al hospital, y estos trajes caen a menudo en jirones, sin que nadie parezca darse cuenta de ello.

Los patios por los que se pasean los enfermos se parecen a los de las prisiones. Ni un árbol ni yerba alguna recrean la vista, ni hacen soñar en el dulce reposo de los campos. La mayoría de estos patios no tienen ninguna clase de abrigo contra el sol y la lluvia. El infortunado cuyo corazón está amargado, cuya cabeza trama funestos proyectos, no ve nada en esta mansión que no le haga recordar su cautiverio, lo que es a sus ojos una monstruosa injusticia. ¡Oh!, esta disposición del local es bastante imprevisora, o bien cruel.

Entre las enfermas había una treintena de criminales que habitaban un cuerpo distinto del edificio. Confieso que entre las enfermas y las criminales que había visto en Newgate, en Cold- Bath-Fields y en la penitenciería no pude discernir la menor diferencia. Era el mismo ojo huraño y fiero, aquel silencio tenso, esta preocupación afiebrada, esta marca facial del ser estúpido. Muchas de ellas habían asesinado, otras habían robado. Fuimos a la sala de los hombres.

Allí me esperaba uno de aquellos encuentros extraños, extraordinarios, que creo yo, no me llegan sino a mí. Uno de los señores que nos acompañaban hablaba muy bien francés. Me dijo antes de entrar en el primer patio: tenemos aquí a uno de vuestros compatriotas, su locura es rara: se cree Dios. No tan rara pensé, y qué hospital sería tan grande para contener a todos aquellos que, como él se creen infalibles. Después de cinco meses de estar en Belén, continuó mi guía, se lo he visto pasar bruscamente de una exaltación que va desde el furor a un estado lúcido; entonces razona muy bien. Es un antiguo marino, ha viajado mucho. Habla varias lenguas y parece haber sido un hombre de mérito. ¿Cómo se llama él?, pregunté. Chabrié. ¡Chabrié! Este nombre hizo sobre mí un efecto que no podía describir. No podía explicar lo que ocurría en mí. ¿Era gozo, era dolor, sorpresa, ansiedad? Sea lo que sea, no titubeé al entrar en el patio donde debía volver a ver a Chabrié. Esperaba este instante con impaciencia. Me parecía que Dios me había inspirado la idea de ir a Londres para salvar a este desgraciado (1).

¡Entro en el largo corredor que conduce al gran patio, y mis ojos buscan ávidamente entre los infortunados que corrían por el corredor, al hombre que me había amado con tanta pureza y sacrificio! Mi agitación había traicionado mi emoción interior, y el oficial del hospital me dijo enseñándome a un hombre sentado solo en un banco. He ahí a Chabrié. No era el capitán del Mejicano… creí entonces que el nombre francés había sido mal pronunciado, rogué al oficial que me lo escribiera, y vi por toda diferencia que el nombre que acababa de escuchar tenía una r al final.

Sin embargó examiné con una solicitud muy atenta a este segundo Chabrier. Sus rasgos, su fisonomía, su aspecto, su paso, hacían un contraste chocante con la expresión de todos aquellos que lo rodeaban. Este hombre fijó en mí sus grandes ojos negros y brillantes. Su bella figura meridional se animó; una sonrisa de júbilo, de felicidad, le pasó por el rostro y se alegró así como un sombrío valle con los rayos del sol. Vino hacia mí, me saludó con aquella cortesía y aquella soltura que distingue al hombre bien educado, y me dijo en francés: ¡Oh, señorita qué feliz estoy de encontrar por fin una compatriota, una mujer! Nosotros hablamos la misma lengua y yo podría haceros comprender todo lo que yo sufro, y deciros todos los dolores que me abruman en este asilo de miseria, donde la más odiosa injusticia me tiene encerrado.

Me siguió en el patio donde estaban reunidos los enfermos, yo no vi sino a él; me habló durante más de media hora, de una manera sensata, tan justa y sus observaciones tenían tanto juicio y sus reflexiones tanta profundidad, que creí verdaderamente que no era en lo menor un loco. Fui obligada a dejarlo para ir a visitar toda la casa, pero le prometí volver a mi regreso.

Así como lo había notado en el lado de las mujeres, vi impresa sobre la figura de los alienados criminales, en general, la misma expresión que sobre la figura de los criminales de Newgate. Tres o cuatro entre ellos hacen la excepción y merecen una mención particular.

Vi a James Hadfield, aquel que había querido matar a George IV, lanzándole una piedra a la cabeza; este loco está allí desde hace veintidós años. Ignoro si lo ha sido jamás realmente lo que se entiende por la palabra loco, pero sus acciones y sus discursos no dejan actualmente ver ningún vestigio de locura. Habita en una pequeña habitación y atrae a los visitantes; nos quedamos largo tiempo con él; su conversación, sus hábitos manifiestan una sensibilidad expansiva, un corazón amante, un deseo imperioso de afecto. Ha tenido sucesivamente dos perros, tres gatos, pájaros y una ardilla. Amaba a estos animales muy tiernamente, y ha experimentado el dolor de verlos morir; los ha disecado él mismo y los ha colocado en su habitación. Estos restos de los seres que ha querido tienen cada uno epitafios en versos, que testimonian sus sentimientos. El de su ardilla está cubierto con la figura coloreada de este amigo que ha perdido. Digamos también que ha hecho de sus afecciones un pequeño comercio que le procura una renta muy graciosa. Distribuye estos epitafios a los visitantes que le dan en pago algunos chelines. Después de aquel viejo, James Hadfield, que es tan bueno, amable y hablador, vienen los dos amantes de la reina. El uno es un joven pequeño de veintidós años, que ríe y se esquiva cuando uno le pregunta si él ama siempre a su novia; el otro es un hombre de treinta años, que tiene una cabeza y un cuello de toro; como él era furioso, no lo vimos sino a través de los barrotes de hierro de su cuarto.

Mientras visitaba la casa, la cabeza del pobre Chabrier se había alterado. Me esperaba en la reja del corredor; sus movimientos, su agitación mostraban una viva impaciencia; sus ojos brillaban, su voz estaba conmovida y un temblor generalizado agitaba sus miembros: «Oh, hermana mía, me dijo con un acento de fraternidad que tenía algo de angélico, mi hermana, es Dios quien os envía a este lugar de desolación, no para salvarme, porque yo debo perecer, sino para salvar la idea que vengo a traer al mundo. ¡Escuchad!, vos sabed, mi hermana, que yo soy el representante de vuestro Dios, el Mesías anunciado por Jesucristo. Vengo de cumplir con la obra que me ha indicado. Vengo a hacer cesar la servidumbre, liberar a la mujer de la esclavitud del hombre, al pobre de la del rico, y al alma de la servidumbre del pecado».

Este lenguaje, a mi juicio, no denota locura: Jesús, Saint-Simon, Fourier habían hablado así. Tened -me dijo-, llevo sobre mi pecho el signo de mi misión, y desabotonando su levita, sacó de su pecho una gran cruz que había hecho con la paja de su cama y la lana destejida de su colcha. Yo dudaba todavía de su estado cuando, de repente, lanzando una mirada terrible sobre la señora Wheeler, le dijo con el acento y el gesto de la demencia: «Esta mujer es inglesa, ella representa la materia, la corrupción, el pecado: ¡retírate mujer impía!, ¡eres tú quien me ha asesinado, detened a esta mujer! ¡Hermana mía, es ella la que ha asesinado a vuestro Dios! ¡Yo te detengo, -le gritó precipitándose sobre ella-, te arresto en nombre de la ley nueva!»

La señora Wheeler tuvo un gran miedo. Huyó, yo misma no me hallaba tan segura.

«Hermana mía, -me dijo-, voy a darte el signo de la redención porque te juzgo digna!» El infortunado tenía sobre su corazón una docena de pequeñas cruces de paja, envueltas en una tela negra con una banda roja, encima estaban escritas estas palabras: «duelo y sangre». Tomó una y me la dio, diciendo: «Toma esta cruz, métela en el pecho y anda por el mundo a anunciar la ley nueva». Puso una rodilla en tierra, me tomó la mano y me la apretó, hasta lastimarme, repitiendo: «¡Hermana, seca tus lágrimas, pronto el reino de Dios va a reemplazar el reino del diablo!».

Los guardias estaban muy inquietos; querían desprender a la fuerza su mano que encerraba la mía, pero yo me opuse a que se le irritara; yo sentía que no me haría mal. Le rogué dejar mi mano, él me obedeció sin resistencia y se prosternó en tierra; besó la parte baja de mi vestido, repitiendo con una voz entrecortada por las lágrimas y los sollozos: «¡Oh, la mujer es la imagen de la Virgen sobre la tierra! ¡Y los hombres la desconocen, y la humillan… la atraen hacia el lodo!

Me escapé, también yo lloraba. El infortunado cómo debe sufrir cuando regrese a su razón. Cuando llegué al extremo del corredor, adelanté la cabeza cerca de los barrotes por donde se le divisaba, para ver qué hacía. Estaba en el mismo lugar, de rodillas, las manos juntas, el cuerpo inclinado y los ojos fijos sobre su gran cruz, extendida frente a él sobre la baldosa. ¡Oh, en esta actitud, era realmente bello! Creí ver a un nuevo San Juan.

¿Es este hombre loco? Todo lo que me ha dicho manifiesta al hombre cuya cabeza está llena de ideas sociales, políticas y religiosas, y cuyo corazón desborda de amor por sus semejantes. Su alma se subleva a la vista de la bajeza, de la corrupción, de la hipocresía, y no puede contener su santa indignación. Vi en él mucha exaltación, pero no pude reconocer los caracteres de la locura. Rasgos de genio surgían de sus palabras. Había sin duda odio por sus perseguidores; pero su discurso era lógico, y veía yo perfectamente el orden de las ideas que aquel contenía.

¡Cosa extraordinaria! Entre estos cuatrocientos locos de Belén, un francés había sido admitido; por gran favor, este francés se cree el Mesías, se dice representante de Dios y habla a nombre de la ley nueva! (2)

Lo que acabo de contar, personas dignas de fe me lo han afirmado. Chabrier era demasiado absoluto en su opinión y demasiado intempestivo en su celo, pero el fondo de su pensamiento es incontestable. La decadencia de la verdad de la Biblia fue anunciada por Cristo. Si como ley social y moral no hubiese sido superada desde entonces, ¿cómo se explicaría el éxito del cristianismo y, seis siglos más tarde, el del mahometanismo?

Chabrier es de Marsella. El director de Belén me dice haber escrito al alcalde de esta ciudad y a la señora de Chabrier. Es inexplicable que nadie haya todavía reclamado a este hombre. Así este desgraciado está sólo en Londres, abandonado a merced de los extranjeros. ¿La familia de Chabrier tendrá razones particulares que puedan hacer perdonar tal crueldad?

Notas:

1 Este pasaje es comprensible solamente para las personas que han leído mis Peregrinaciones. Después de que las he escrito, Chabrié partió para el Perú sobre el navío América que le pertenecía y el infortunado ha perecido. Por lo menos se presume, en la privación de toda noticia, que, ha zozobrado en plena mar. Pero no hay certeza completa. Pude por lo tanto tener un momento de ilusión, creer, encontrando en el hospital de Belén a un francés, marino y llevando ese mismo nombre, que era realmente el desgraciado Chabrié capitán del Mejicano.

2 Supe en Belén que antes de su entrada Chabrier escribía continuamente y trataba las cuestiones más altas, pero era ante todo, sobre las doctrinas religiosas que emitía pensamientos filosóficos y sociales de gran alcance. Su arresto como enfermo mental fue provocado por un gran escándalo.

Vivía en un pequeño hotel de la cité. Un domingo mientras que todo el mundo estaba abocado a la lectura de la Santa Biblia, nuestro hombre se paseaba en el locutorio; de pronto se detuvo frente a la dama de la casa, la interrumpió en su piadosa lectura para preguntarle lo que haría de las escobas viejas cuando fueran usadas hasta el punto de no poder usarse más. La inglesa, sorprendida de semejante cuestión, le respondió que se las quemaba para encender el fuego. ¿Y por qué no las conserváis? -Porque llenarían la casa inútilmente.- Y bien, mujer, haced con la vieja ley lo que hacéis con los viejos escobones: metedlos al fuego y no dejéis jamás invadir vuestro espíritu por las ideas, buenas en su tiempo, pero hoy día fuera de moda. Y, diciendo estas palabras, tomó la Biblia de las manos de esta mujer y la arrojó al fuego.

Esta escena hizo gran escándalo. Hubo casi un motín en el barrio. Los fanáticos querían arrojarse sobre el impío. Pero el loco-profeta se impuso a este gentío y por el poder de su mirada y también por el poder de sus brazos nadie osó tocarlo.